Sorong – seputar indonesia.co.id – Di balik hamparan tanah adat di pesisir Sorong, Papua Barat Daya, terungkap sebuah kisah yang memperlihatkan bagaimana masyarakat adat kerap terjebak dalam permainan dokumen dan kuasa. Nama Marga Bewela kembali mencuat setelah Willem RN Buratehi Bewela, ahli waris dari almarhumah Robeka Bewela, secara resmi mencabut Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Adat yang pernah ia tandatangani tahun 2013.

Langkah ini bukan sekadar aksi administratif. Ia adalah perlawanan hukum, sosial, sekaligus politik terhadap praktik yang oleh Willem disebut sebagai “pembohongan dan pembodohan” dalam pelepasan tanah adat. Warga Sorong yang adalah Orang Asli Papua dari Suku Malamoi itu merasa telah ditipu, dibohongi, dan dibodohi oleh oknum pelaku mafia tanah yang entah dari mana asalnya.

Tanah adat yang kini menjadi objek sengketa bukan tanah sembarangan. Luasnya mencapai 82.650 meter persegi di Tanjung Kasuari (kini Suprauw, Distrik Maladumes, Kota Sorong), berbatasan langsung dengan laut Pasifik. Tanah ini adalah warisan adat Marga atau Keret Bewela, yang memiliki nilai strategis dan ekonomi tinggi.

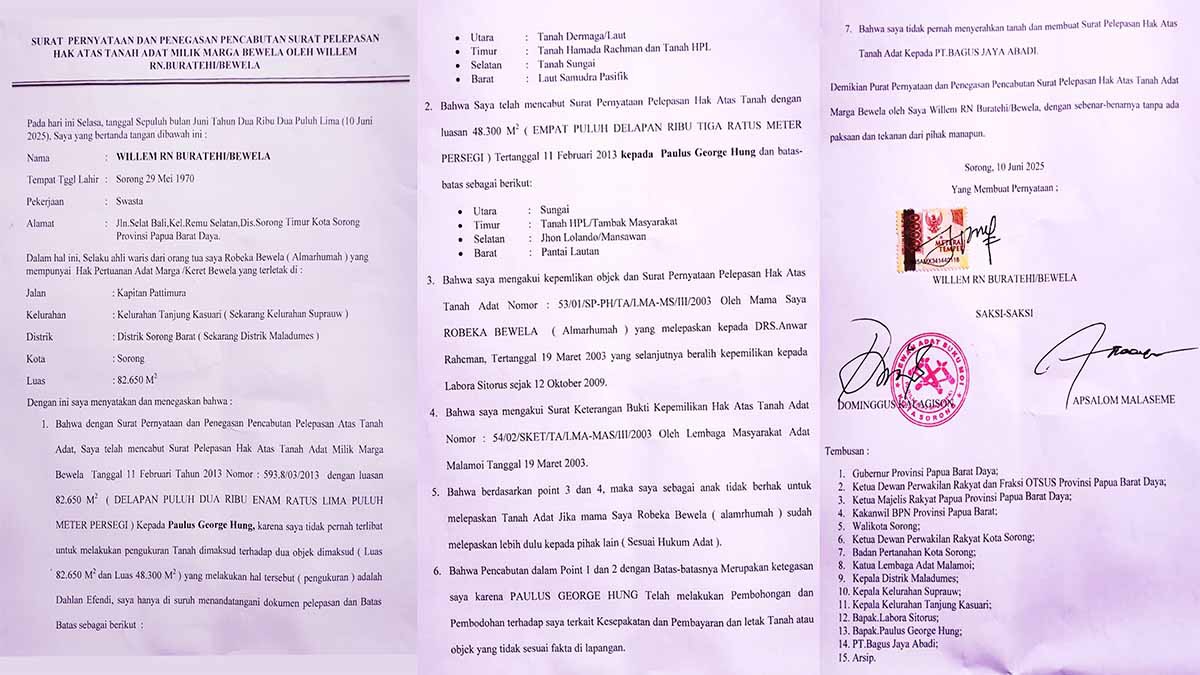

Pada 11 Februari 2013, muncul dua surat pelepasan tanah atas nama Willem RN Buratehi Bewela, masing-masing dengan luas 82.650 m² dan 48.300 m², yang dialihkan kepada Paulus George Hung, warga negara Malaysia. Namun, menurut Willem, dirinya tidak pernah terlibat dalam pengukuran tanah.

“Saya hanya disuruh tanda tangan,” tegasnya dalam surat pencabutan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat tertanggal 10 Juni 2025.

Dalam hukum adat Malamoi, status tanah sudah jelas. Tahun 2003, almarhumah Robeka Bewela yang tidak lain adalah ibu dari Willem RN Buratehi Bewela telah melepaskan sebagian tanah adatnya kepada Drs. Anwar Rachman. Tanah tersebut kemudian beralih ke tangan Labora Sitorus pada 2009. Dokumen itu sah, lengkap dengan pengesahan Lembaga Masyarakat Adat Malamoi.

Dengan demikian, pelepasan tanah oleh Willem tahun 2013 dianggap tidak sah secara adat. Namun, secara administratif, dokumen pelepasan itu telah dipakai oleh Paulus George Hung alias Ting-ting Ho alias Mr. Ching untuk mengklaim tanah yang telah dijual oleh Robeka Bewela. Apalagi, surat pelepasan tanah adat oleh Willem tersebut digunakan Mr. Ching untuk mendapatkan izin reklamasi dari Walikota Sorong. Inilah benturan besar: mana yang harus diprioritaskan—hukum adat atau dokumen administratif?

Kasus ini membuka tabir dugaan modus mafia tanah. Polanya klasik: masyarakat adat disodori dokumen untuk ditandatangani, tanpa yang bersangkutan memahami isi maupun konsekuensinya. Tanah pun beralih, sering kali dengan harga murah, bahkan tanpa pembayaran layak.

Willem menuding Paulus George Hung melakukan manipulasi dalam kesepakatan, pembayaran, hingga letak tanah yang tidak sesuai fakta. Jika terbukti, kasus ini bisa masuk ranah pidana: pemalsuan dokumen (Pasal 263 KUHP) atau perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUH Perdata).

Konflik tanah ini pun tak lagi sekadar urusan keluarga adat, melainkan menyentuh jejaring bisnis besar dan kepentingan politik lokal di Sorong. Oleh karena itu, Willem tak main-main. Surat pencabutan pelepasan tanahnya ditembuskan ke berbagai institusi penting: mulai dari Gubernur Papua Barat Daya, DPRD, Majelis Rakyat Papua, BPN, Walikota Sorong, hingga Lembaga Adat Malamoi.

Langkah ini memperlihatkan bahwa Willem tidak sekadar ingin menarik kembali hak adatnya, tetapi juga membuka kasus ini ke ranah publik. Posisinya kini bukan hanya ahli waris adat, tetapi juga penantang sistem yang selama ini memungkinkan mafia tanah bermain di Papua.

Kasus tanah adat Marga Bewela hanyalah satu potret kecil dari persoalan besar di Papua Barat Daya, dan Tanah Papua pada umumnya: kerentanan tanah adat terhadap manipulasi. Banyak masyarakat adat yang tidak paham administrasi formal, lalu terjebak dalam praktik pelepasan tanah yang merugikan mereka.

Jika tidak segera ditangani, kasus ini berpotensi melebar menjadi sengketa besar, melibatkan perusahaan, pejabat, hingga aparat hukum. Bahkan bisa jadi uji kasus nasional mengenai bagaimana negara mengakui dan melindungi hak ulayat masyarakat adat sebagaimana diamanatkan Pasal 18B UUD 1945.

Pernyataan pencabutan hak atas tanah adat oleh Willem RN Buratehi Bewela adalah isyarat perlawanan. Ia bukan sekadar membela hak keluarga, tapi juga marwah Marga Bewela dan hukum adat Malamoi.

Dimanakah posisi negara yang diwakili Pemerintah terkait konflik agraria di Sorong ini? Apakah negara akan berdiri di pihak masyarakat adat? Atau justru membiarkan tanah ulayat terus diperdagangkan dengan dokumen-dokumen bermasalah?

Sorong kembali menjadi panggung tarik-menarik antara adat, hukum, dan kepentingan ekonomi. Dan kasus tanah adat Marga Bewela bisa menjadi titik balik, apakah hukum benar-benar bisa melindungi hak rakyat kecil dari cengkeraman mafia tanah.

Alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012, Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA., angkat bicara menanggapi kasus pencabutan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Adat Marga Bewela oleh Willem RN Buratehi di Sorong, Papua Barat Daya. Menurutnya, kasus ini adalah potret nyata lemahnya perlindungan negara terhadap hak-hak masyarakat adat.

“Apa yang dilakukan Willem RN Buratehi Bewela sangat penting dan patut diapresiasi. Ia berani mencabut pelepasan hak yang cacat hukum, sekaligus menegaskan kembali bahwa tanah adat tidak boleh dipermainkan oleh mafia tanah, pejabat, maupun pihak yang bersembunyi di balik dokumen administratif,” ujar Wilson Lalengke dalam pernyataan resminya, Senin, (15/9/2025).

Pria yang sedang menggagas berdirinya BPN Wacht itu menilai kasus ini memperlihatkan modus lama yang terus berulang: masyarakat adat dipaksa atau dibodohi menandatangani dokumen, lalu tanah mereka beralih ke pihak lain. “Ini adalah pola mafia tanah klasik. Mereka mengandalkan kelemahan literasi hukum masyarakat adat, lalu membuat dokumen pelepasan yang seolah sah. Padahal, dari sisi adat maupun hukum positif, banyak yang cacat formil maupun materil,” tegas Wilson Lalengke.

Ia menambahkan, jika dibiarkan, praktik semacam ini akan terus merugikan masyarakat adat di Papua dan memperuncing konflik horizontal. Sebagai alumni Lemhannas yang banyak mengkaji persoalan strategis kebangsaan, Wilson Lalengke menekankan bahwa negara harus hadir dalam konflik tanah adat.

“Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 jelas mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Artinya, negara punya kewajiban konstitusional untuk melindungi tanah adat dari perampasan. Kasus Tanah Adat Marga Bewela ini seharusnya jadi alarm keras bagi pemerintah daerah dan pusat,” imbuh Wilson Lalengke.

Ia juga menyoroti lemahnya pengawasan dari BPN dan pemerintah daerah dalam mengadministrasikan tanah ulayat. Menurutnya, celah inilah yang kerap dimanfaatkan oleh oknum-oknum mafia tanah.

Sehubungan dengan pernyataan dan penegasan Willem RN Buratehi Bewela dalam berkas pencabutan hak atas tanah adat, Wilson Lalengke mendesak aparat penegak hukum segera menindaklanjuti dugaan manipulasi dan pembohongan yang dialami Willem. “Jika benar ada unsur penipuan, pemalsuan dokumen, atau perbuatan melawan hukum, maka pelakunya harus diproses pidana. Jangan sampai masyarakat adat terus menjadi korban tanpa ada perlindungan,” sebutnya.

Selain itu, ia juga mendorong Lembaga Adat Malamoi untuk lebih aktif mengawal kasus ini, sekaligus memastikan setiap pelepasan tanah adat mendapatkan legitimasi adat yang kuat sebelum masuk ke ranah hukum nasional. “Kasus Tanah Adat Bewela ini bukan sekadar sengketa tanah. Ini adalah pertarungan antara mafia tanah dengan marwah adat konstitusi negara. Jika negara terus abai, maka kita semua sedang menyaksikan pengkhianatan terhadap amanat UUD 1945. Karena itu, lawan mafia tanah, lindungi hak-hak masyarakat adat!” tegas Wilson Lalengke menutup keterangannya.

(Red)